★今日の課題★ CAMEO4に附属のデザインソフト『silhouette studio』は、無償版ではイラレの.aiデータを扱えません。 1万円の有償版にせずに、イラレデータを扱う方法にチャレンジしました。 CAMEO […]

★今日の課題★ CAMEO4に附属のデザインソフト『silhouette studio』は、無償版ではイラレの.aiデータを扱えません。 1万円の有償版にせずに、イラレデータを扱う方法にチャレンジしました。 CAMEO […]

★今日の課題★カッティングマシン『カメオ4』(silhoette CAMEO 4)の使い方を理解し、カッティングシートを作る事が今日の課題。 カッティングマシン カッティングマシンとは、薄く平らなシート状の物を、二次元 […]

★今日の課題★自宅でMesh Wi-Fiを構築しようと試みて、失敗。リカバリーは…. 宅内LAN通信速度低下 原因不明でしたが、宅内LANの通信速度が劇的に低下しました。 通信速度を測定していくと有線LA […]

★今日の課題★ ヤフオク!で落札した『E:62:11』というエラーが出るハンディカムを昨年9月に修理しました。 しかしまだ、完治しておらずレンズが揺れたり、黒い影が入ることがあるので根治法も模索しました。 E:62:11 […]

★今日の課題★ヤフオク!で1800円で落札したハンディカムのエラー『E:61:00』を解消できればウェブカメラ化できるという事で、修理にチャレンジしました。 SONY Handycam ハンディカム(Handycam) […]

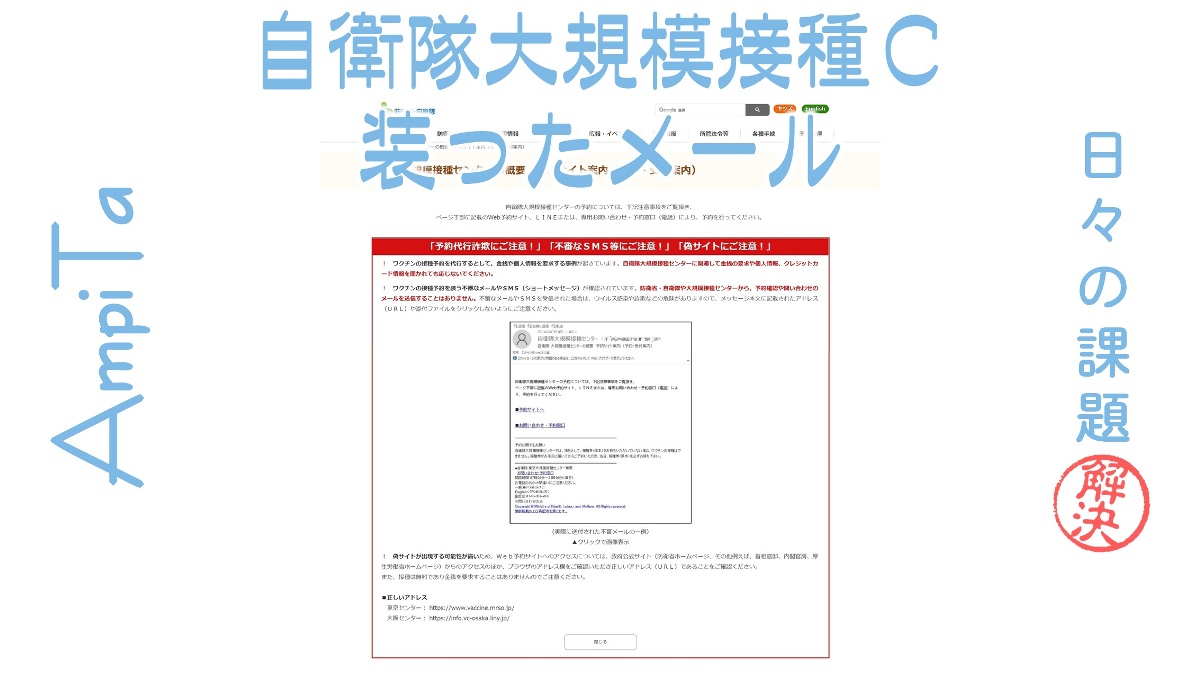

★今日の課題★自衛隊の大規模接種センターを装った怪しいメールへの対処 2021年9月4日に集中的に 私は複数のメールアドレスを使っていますが、その内の1つ、詐欺メールがよく届くアドレス宛に『自衛隊 大規模接種センターの […]

★今日の課題★モノを撮るときに多用される白背景を、ウチにも環境整備できないかということで挑戦しました。 これまでは青背景 当方ではこれまで、青い撮影布を使った撮影をしてきました。対象物とのコントラストが得られて良いなと […]

★本日の話題★ 1923年(大正12年)9月1日11時58分に関東大震災が発生しました。今日はそれから98年になります。 防災について改めて考える日です。 [Link] 内閣府 防災情報のページ: 1923関東大震災 人 […]